青い空、色彩豊かなキューバの首都ハバナは、数十年前と変わらない姿だ。

1960年代のカストロ台頭以来、アメリカにとっては近くて遠い国だったキューバ。この国の食文化は政治に大きな影響を受けてきた。限られた食材や道具で人々の胃袋を満たすべく、キューバのシェフは創造性をふるって、独自の食文化を開花させたのだ。50年もの時を経てついに渡航規制が緩和され、いまやキューバは人気の観光国だ。

エメリル・ラガッセと旅するのは、アーロン・サンチェス(Aarón Sanchez)、ラテン料理の世界的な権威だ。二人は現代ケイジャン料理の父、ポール・プルドームの下で共に学んだ、いわば兄弟弟子だ。腹ぺこのふたりは赤いクラッシック・カーに乗り込み、さっそくキューバ料理を食べにいく。

農場から食卓へ

1993年、キューバではパラダールと呼ばれる民家を改装した家族経営のレストランが認可された。なかでも観光客や要人が訪れる人気店が ラ・グアリーダ(La Guarida)、つまり「隠れ家」だ。

頭がもげた石像が迎えるだだっ広い玄関から螺旋階段が上へと続く。老朽化が進み、今にも崩れそうなこの四階建てのアパートには、シェフをはじめすべての従業員が住んでいる。通されたのはかつてスペイン女王も食事をしたという由緒ある部屋だ。色褪せた黄色い壁は写真で埋め尽くされ、国の歴史と家族の絆の強さを感じさせる。オーナーのエンリケ・ヌニェス(Enrique Nunez)は、パラダールを開いた初めてのキューバ人企業家だ。

ここで合流したのが地元の料理記者アラン・グティエレス(Alan Gutierrez)だ。キューバの食文化や歴史について発信しているキューバきっての食通だ。

アランによれば、キューバは中南米で一番農業が発達しているという。都市農園がその最たるものだ。食べることもままなららない時代、なんとか食糧不足を打開しようと、人々は知恵を絞ってきたのだ。それがキューバの魅力になってると、アランは言う。キューバの食文化は、都市農園に支えられてきたのだ。

ロブスターのクリームライス添え(Lagosta con Arroz Cremoso)

ニンニクソースが利いたクリームライスの上に、ロブスターがのっている。

ロブスターは、キューバの数少ない輸出品のひとつで、観光客以外がたべることは禁じられている。魚介類は価格が高いので、子供の頃は食べたことがないというアランも、思わず携帯で写真を撮る。

ロブスターの出汁で炊いた米、甘い赤ピーマン、ロブスターもプリプリだと、エメリルはご満悦だ。

子豚のロースト(Cohinillo Lechal Confitado)

母乳だけで育った子豚を焼いてから細かく刻み、それを一日かけて成形するという手間のかかった一品だ。フォークをいれると、ふわっと崩れる。

伝統的だが洗練されている。付け合わせはマッシュされたサツマイモ。ハチミツとオレンジのソースは甘すぎるわけでもなく、すばらしい味わいだとアーロンは絶賛する。

キューバでは、牛肉を処理するには政府の認可が必要だ。そのため一般的には豚肉が好まれる。安く育てられるのも魅力の一つだ。

La Guarida

Concordia No.418 /Gervasio y Escobar. Centro Habana. Ciudad de la Habana. Cuba.

La Guarida | An emblem of Havana

都市農園の秘密

ハバナの約16キロ東にあるコヒマル(Cojimar)は、ヘミングウェイの小説『老人と海』の舞台になった小さな漁村だ。ここではキューバの新鮮な野菜の秘密を探る。

キューバでは、ソ連崩壊後の経済危機により、輸入食糧は途絶え、石油不足によるエネルギー危機も深刻となった。国営の配給店で売っているのは卵やパン、ぎりぎりの生活必需品のみで、陳列棚は慢性的にがらんとしている。食材を調達することが、とても難しい時代があったのだ。

そこで生まれたのが、都市農園だ。平たく言えば家庭菜園のようなものだが、その規模は大きく、どうみても片手間でできるような菜園ではない。アメリカでも流行しているようだが、キューバでは必然的に生まれたのだ。

二人が案内された都市農園は、バナナやマンゴーの木が生い茂るジャングルのような場所だ。クラントロやカチューチャなど、キューバ特産の野菜も植えられている。

畑は使用済みのペットボトルできれいに区画されている。殺虫剤などないキューバ人の知恵だ。ペットボトルに土をいれて作物を囲むと、熱くなった表面と光の反射で害虫が寄りつかないのだという。必要に迫られたとはいえ、最先端の有機農業じゃないか。

カフェ・アヒアコ(Ajiaco Cafe)では都市農園でつくられた新鮮なキューバ野菜を使い、伝統料理を追求している。オープンテラスのレストランは開放感に満ちていて、いわゆる社会主義的なものは感じない。とはいえ、自営業が認可されたのは2014年と、つい最近のことである。

アヒアコ・スープ(Ajiaco Soup)

キューバの象徴ともいえる料理だ。「アヒ」はピーマン、「アコ」はスープの意味する。ユッカにカボチャにコーン、肉などがたっぷり入っている。小ぶりのコーンは軸付きのままだ。都市農園で育ったクラントロが味の決め手だ。

ロパビエハ(Ropa Vieja)

牛肉はほろほろ、しっとりだ。パセリとユッカ、ピーマン、カチューチャなど野菜もたっぷり。カチューチャはキューバの辛くない唐辛子だ。小ぶりだが味は濃い。

豆の煮込み(Cuban Beans)

米に豆をのせて、少量の豚の脂をほんの少し垂らして食べるのが、エメリルのオススメだ。豚の脂が米の一粒一粒や豆を包みこみ、思わずハイタッチしてしまううまさだという。だが食後の葉巻と12年もののラム酒も格別だ。

Ajiaco Cafe

Calle 92, #267 entre 5ta y 3ra E, Cojimar, Habana del Este, Cuba.

Inicio - Ajiaco Café

ピロ流ローストポーク

キューバでは豚肉はあらゆる料理に使われる肉の王様だ。アランの紹介で、エメリルとアーロンは養豚場へ向かう。オーナーのピロ・ヌルケス(Piro Nurquez)は、豚を飼育しローストすることに生涯を捧げている。

ピロが豚をローストしている間、二人もそのお返しに料理をすることになった。料理記者のアランも合流し、記念撮影をしながら農場のスタッフたちと楽しそうに料理をするシェフたち。ピロが食前の祈りを捧げ、さぁ食事だ。

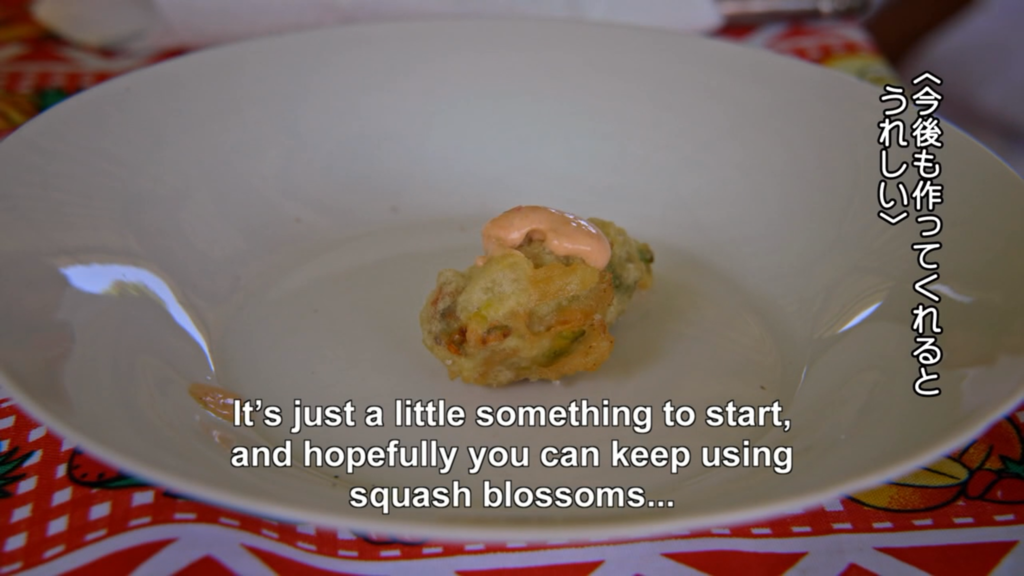

カボチャの花のフリット

まずはアーロンのカボチャの花のフリットが前菜だ。メキシコのご馳走である。何も無駄にしないキューバ人に捧げる一品だ。カボチャの花にチーズやバジルを詰め、小麦粉、卵、パン粉につけて揚げていく。サルサソースにはカチューチャとローストしたトマトを使っている。

ダーティ・ライス(Dirty Rice)

エメリルはニューオリンズの定番、ダーティライスをキューバ風にアレンジした。通常は鶏レバーを使うが、エメリルは農場の新鮮な豚レバーを細かくして使う。

セロリにタマネギ、キューバのピーマン、パプリカなどの香味野菜とともに、豚レバーを炒めていく。米をいれて、塩を少し、豚のスープとウスターソースで炊きあげる。

豚のモホソース(Lechon con Mojo)

豚の体を洗い、オレンジやオレガノ、ニンニク、黒胡椒でつくったマリネ液を手で塗り込んでいく。これが豚を黄金色に焼き上げる秘密だ。

古パーツからつくった独自のオーブンに入れて、120℃で4時間焼く。その後、手製の焼き台にのせて20分ほど放置して香りをつける。乾いた熱が循環し、皮がパリッと仕上がるのだ。囲炉裏のような上で、燻製しているような状態だ。

豚をスモークしたグァバの葉にのせ、帽子と葉巻で飾るのがピロ流だ。パリパリに焼けた皮は破裂している。切り分けられた肉は見るからにしっとりしていて、美しいピンク色だ。パルミーチという椰子の一種を食べて育った豚は、風味がよいという。

特別な客へのもてなしの印として、豚の尻尾を差し出されるエメリル。肉は自家製のモホソースをたっぷりかけて食べる。モホはオリーブオイルとニンニク、オレガノ、オレンジなどでつくられる調味料だ。

こんなうまい豚は初めて食べた。味付けも濃すぎず、噛むごとに豚の味が楽しめる。

エメリルの伯父と父も養豚場を経営していた。この匂いや動物とともに育ち、食肉のために豚が処理されていく姿を見ていた幼い頃を思い出し、涙をこぼすエメリル。

今あるものに感謝し、そこから料理を生み出す。すべては時代の必然性からうまれた食の文化なのかもしれないが、創造性を発揮して食べるという行為を楽しむ姿を見ていると、食べるとは人生そのものなのだということを痛感する。

また都市農園の取り組みは、食とはかくあるべきだという原点を、私たちに示しているような気がしてならない。